(updated 98.05.01)

|

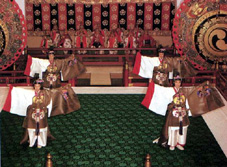

雅楽というものの定義は、簡単なようでけっこうむつかしいことです。 「雅楽」という言葉は、俗楽に対する「雅正の楽」という意味をもっており、大宝令(701)で創設された雅楽寮(うたまいのつかさ)で所管された外来の音楽と舞を指していました。 しかし、現在、雅楽という言葉はこれら外来の音楽と舞(管絃・舞楽)とともに、日本古来の音楽や舞(国風歌舞)や平安時代に新しく作られた歌曲(催馬楽・朗詠)を含めた総称としても使用されています。つまり、「俗楽」以外の日本古来の音楽及び中国から伝わった唐楽等のうち、国内において今日まで伝承されてきた曲目群の集合体ということができると思います。 雅楽は、1200年以上も前に始まり、今日まで形を変えることなく綿々と受け継がれています。また、現存する合奏音楽としては世界最古と言われており、その音楽的あるいは歴史的価値は高く評価されています。 雅楽の種類をおおまかに分類すれば、次の3つにわけることができるといわれています。

|