|

|  |  |  |  |  |  |  |

音楽の概要

(updated 05.05.13)

| 典楽は、音楽です。神様へのお供えとして「奏楽の御用をさせていただく」という営みの一方で、その名のとおり「音を楽しむ」ということも、典楽を志す上で大きな要素となることはいうまでもありません。しかし、「音を楽しむ」には、ある程度の理論的な知識が必要なことも事実です。そして、そのような知識が増えることによって、「音を楽しむ」幅が大きくなると言えるでしょう。 |

|

典楽は、前にも触れたように、その源をたどれば、雅楽に発しています。雅楽には、唐楽から伝わった膨大な音楽理論を持ち、それは、洋楽の音楽理論にも多大な影響を与えているすばらしいものです。

我々の典楽は、この雅楽の音楽理論の上に成り立っているものです。以下、その概要にふれてみます。 |

|

|

|

律名 |

洋楽のハニホヘトに相当する音名にあたるものです。一オクターブを十二に分割し、それぞれに名前が付されています。洋楽と違うのは、幹音、派生音の区別をしていない点です。この十二律は、雅楽のみでなく、近世邦楽などでも用いられているものです。

典楽では、この音名を「律名」といっています。典楽で使用する各楽器には、それぞれ楽器固有の音名がついていますが、合奏等で音を示す時には、この律名を使用します。

典楽は「平調」を基音として構成されているといわれています。

次の十二律表は、この典楽を修得する上で欠かせないものです。それぞれの律名をもとに、使用する楽器毎の関連性と、協和する音を見出すことができます。

|

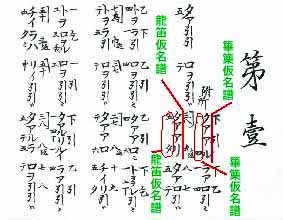

| 十二律表 |

十二律名

|

笙

|

篳篥

|

龍笛

|

箏

|

七声

|

洋名

|

壱越(いちこつ)

|

上

|

六

|

六・口

|

|

嬰羽

|

D

|

断金(たんぎん)

|

|

|

ン

|

|

|

D#

|

平調(ひょうじょう)

|

乙・八

|

四

|

干

|

二・七・為

|

宮

|

E

|

勝絶(しょうぜつ)

|

|

|

|

|

|

F

|

下無(しもむ)

|

下・千

|

一

|

五

|

三・八・巾

|

商

|

F#

|

雙調(そうじょう)

|

|

舌

|

|

|

嬰商

|

G

|

鳧鐘(ふしょう)

|

美

|

|

|

|

|

G#

|

黄鐘(おうしき)

|

乞・行

|

丁・五

|

タ

|

四・九

|

角

|

A

|

鸞鏡(らんけい)

|

|

|

|

|

|

A#

|

盤渉(ばんしき)

|

一・七

|

工

|

中

|

一・五・十

|

徴

|

H

|

神仙(しんせん)

|

比

|

|

丁

|

|

|

C

|

上無(かみむ)

|

工・言

|

無

|

|

六・斗

|

羽

|

C#

|

|

五声 |

雅楽には、音階にあたるものについても、独自のものを使用します。洋楽では、ドレミファソラシドの七音階でですが、雅楽を始め邦楽では、基本的には五音音楽です。これを、「宮(きゅう)」、「商(しょう)」、「角(かく)」、「徴(ち)」、「羽(う)」の五つで表し「五声」といいます。また、音の展開の中で、五声に「変徴(へんち)」、「変宮(へんきゅう)」、あるいは「嬰商(えいしょう)」、「嬰羽(えいう)」の派生音を加えて、「七声」といいます。

典楽では「宮」を「平調」として構成されています。

|

|

|

|

雅楽におけるリズムを「拍子(ひょうし)」といいます。典楽においても同様で、吉備楽は「8拍子」、中正楽は「4拍子」となっています。ただ、ここでいう「拍子」とは、単なる一区分(これを拍子(はこ)という)の拍数であり、曲の速さを決めるものではありません。

典楽においては、洋楽のようにリズムを基盤として、メロディ、ハーモニーがその枠の中で流れるといったものではなく、各楽器のメロディ相互の関連性によって決定されるものです。ですから、いわばリズムは従的なものであり、曲の中でリズムが不規則に変化するということも有り得えます。

ただ、たとえば典楽の着席に使用する曲では「ゆっくりと」、退下の曲は「早く」とかおおらかには決められています。

また、長さにおいて中正楽の一拍子は、吉備楽の二拍子分に相当する、ということが言われています。 |  |

|

|

|

中正楽及び吉備楽の笛(笙、篳篥、龍笛)の楽譜は、概ね雅楽の楽譜の記譜法に準じて構成されています。この記譜法は、西洋の楽譜の影響によって作られたものではなく、古来から伝えられている独自のものであり、洋楽の楽譜とは概念自体を異にしているものです。

その中には、雅楽を始めとする日本音楽が持つ特殊な性格や表現方法、さらには「旋律観」、「リズム観」が見てとれるのですが、ここでは省略します。興味のある方は研究してください。 |

|

中正楽譜

中正楽譜 中正楽第1(冒頭部分) |

中正楽の楽譜は、二筋の仮名譜とそれに、笙、篳篥、龍笛、箏の音譜が付随して記述されています。仮名譜は一行に三つまたは四つのブロック(これを拍子(はこ)という)に分れ、この拍子(はこ)一つが、中正楽においては四拍子となります。二筋の仮名譜のうち右側は篳篥のものであり、その右手に篳篥の音譜がついています。左側の仮名譜は龍笛のものであり、その右手に箏、左手に龍笛、笙の音譜がついています。

|

|

この仮名譜とそれぞれの楽器、特に篳篥と龍笛の音譜は、別々には意味をなさないのですが、合わせてはじめて洋楽で言う楽譜となります。

音譜は、音孔を示すことによって、その楽器の音の高さを決めるものであり、仮名譜は音譜によって示された音の長さや強弱、細かな技法、終止符を付したものです。つまり、音譜で示した音を仮名譜のように吹きなさい、ということです。

仮名譜で音の長さを計るのは、文字の大きさを参考にします。つまり「大きな字は長く」、「小さな字は短く」を基本にして、一拍子(はこ)の四拍子の長さに割り振ると、だいたいの音の長さが決まります。ただ、これはあくまでも参考であって、楽譜の前後関係や、他の楽器の仮名譜の書き方によって変わってくるので、唱歌(後掲)をしっかりと歌うことが大切となります。

また、笙の音の長さは、各拍子(はこ)での、音名の付された位置で決めます。

|

吉備楽譜 | 吉備楽の楽譜は、笙・箏の楽譜と篳篥・龍笛の楽譜とに分れています。 |

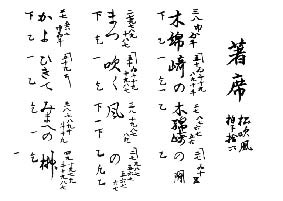

吉備楽 箏・笙譜 着席「松吹風」(冒頭部分)

|

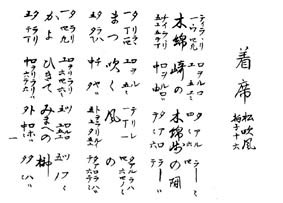

吉備楽 龍笛・篳篥譜 着席「松吹風」(冒頭部分)

|

|

篳篥・龍笛の楽譜では、歌詩を中央に、左側に龍笛の仮名譜、音譜が、右側に篳篥の仮名譜、音譜が記されています。この楽譜は、一拍子(はこ)が八拍子であることと、「吹き越し」が二拍子となる違いを除いて、中正楽譜の見方と変わりません。

笙・箏の楽譜は、歌詩を中央にして左に笙の音譜、右に箏の音譜が記されています。吉備楽は、歌が基本であり、各楽器は伴奏するものですが、この基本となる歌については、楽譜にはあらわされていません。理由は定かではありませんが、歌い回しが非常に複雑であり、笛のような仮名譜と音譜ではとうてい表せないのが理由のひとつではないかと思われます。したがって、歌は指導者等から実際に教えてもらうしかないのが現状です。 |

|

|

|

篳篥と龍笛の楽譜は、人間の歌と同じであり、その歌のとおりに、微妙な歌い回しなどを忠実に楽器で再現していくことが基本です。そのために、音譜においてその歌の音程を示し、仮名譜で歌の微妙なニュアンスを含めた歌い方を示すものです。とくに、龍笛においては、仮名譜と音譜及び前後の譜の関係で「責(せめ)」「和(ふくら)」の区別をも表しています。

したがって、篳篥、龍笛を始め典楽の各楽器を奏する者は、まず、この仮名譜と音譜とで、実際に歌を口にしながら、その曲の旋律や細かな奏法を覚えなければなりません。この歌を、「唱歌(しょうが)」といいます。

唱歌は、典楽を習う上で基本となるものであり、その曲の旋律、リズム、ニュアンスを掴むのに欠かせないものです。 |

|

|

|

典楽における定版としての編成はありません。それこそ中正楽であれば龍笛一本、吉備楽であれば箏一台で最小限の演奏はできるからです。それぞれの実情に応じた編成が最良であると言えます。

ここでは金光教本部の祭事での編成例にとって概観してみます。

典楽に使用する楽器は、打楽器、管楽器、絃楽器の三つに分類されます。 |

打楽器

|

主にリズムを

主導していく

| 太鼓 | 拍子を全体に示す |

| 羯鼓 | 拍子の緩急の調整 |

| 鉦鼓 | 太鼓に付随して、拍子を示す |

| 笏拍子 |

|

管楽器

|

主に旋律を担

当する。

| 笙 | 旋律の和音による先導 |

| 篳篥 | 主旋律を奏す、吉備楽では伴奏 |

| 龍笛 | 主旋律を奏す、吉備楽では伴奏 |

| 神楽笛 |

|

絃楽器

|

リズムを刻み

旋律にも関わ

る。

| 箏 | リズムを細く刻む。吉備楽では旋律の補助 |

| 和琴 |

|

| 琵琶 | (近年は使用しない) |

|

本部大祭では、笙五人、篳篥四人、龍笛五人、箏九人、和琴、太鼓、羯鼓、鉦鼓、指揮各一人、舞人二人で奏楽奉仕がなされています。

典楽における曲目は、前にも触れたように、本教の儀式に応じて曲目が作られている、ということができます。

それぞれの式次第に適応する曲目は次のとおりです。 |

|

着席 中正楽=全曲(ただしテンポはゆっくり)、吉備楽=着席曲

開帳・開扉 中正楽=開帳曲(天の戸、いさぎよき)、吉備楽=開扉曲

献饌 中正楽=全曲(ただしテンポはゆっくり)、吉備楽=献饌曲

奉幣 中正楽=奉幣曲

祭主着座 菅掻、吹笙

祭主玉串 中正楽=玉串曲、吉備楽=献玉串曲

祭主復座 吹笙

一般玉串 中正楽=全曲、吉備楽=献玉串曲

退下 中正楽=全曲(ただしテンポは早目に)、吉備楽=退下曲

吉備舞 吉備楽=吉備舞曲用曲目

|

|

|