|

音律を考える① - 雅楽の音律 -

2021/10/24 |

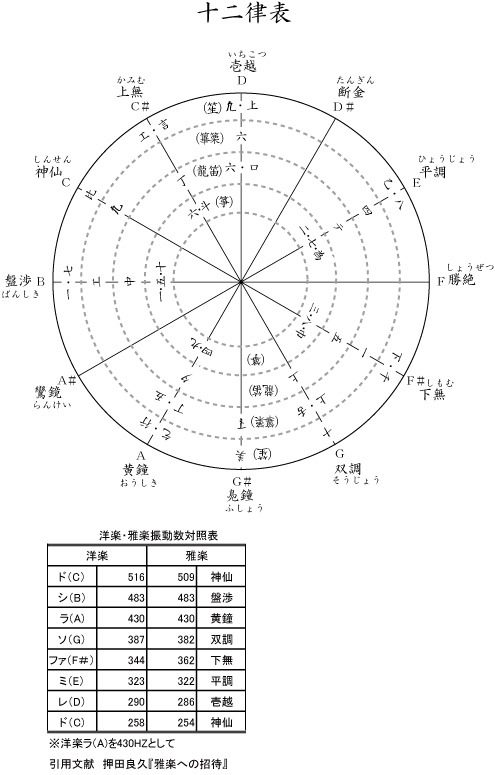

雅楽の音律とは 雅楽の音律とは雅楽の音律は、雅楽律と呼ばれる。今回はその概略について少し勉強してみたい。雅楽律は十二律とも呼ばれ、ある方法によって一オクターブ内に導き出された十二の音を言い、それぞれに名称がついている。「ドレミ」と似ているが、「移動ド」のように別の音に「ド」が移ることはない。平調はどこにいっても平調である。 このようなものがいつから定められたのかは定かではないが、おそらく紀元前のことである。導き出したある方法を「三分損益の法」という。文献によれば、「九寸(古代中国の単位。今の九寸ではない)の竹の管の底を閉じ、吹いて出た音を「黄鐘」(日本名で壱越)とし、その九寸の竹の三分の一を取り、六寸として吹いた音を「林鐘」(日本名で黄鐘)とし、続いて六寸の三分の一の二寸を加えて八寸の音を太族(日本名で平調)の音を決め、このようにして三分の一を取り去り、その三分の一を加え、次にその三分の一を取りというように12回繰り返してできた音を音の高さの順に並べて12の音を作ったという」(前出『雅楽への招待』128頁より) これは、古代ギリシャの数学者ピタゴラスが作った「ピタゴラス音律」と同じ手法なのだという。ピタゴラスは、古代ギリシャの町中で石工がめいめいに叩く金槌の音の高さが、ある組み合わせの時に、心地よく響く(音楽では協和という)のに気づいたという。この金槌同士の音高の差が、洋楽で言う五度であったことから、この差違をもとに音律を作り出したのが「ピタゴラス音律」である。ただ「三分損益の法」では竹の管を使用したが、ピタゴラスは、弦を使用した。 ピタゴラス音律 一定の長さを持った木の箱に弦を張り(一弦琴になる)、その弦の音高を根音として、弦長の三分の二のところに琴柱のようなものを置く。弦長の三分の二側を弾くと根音より五度高い音が鳴る。振動数は、波長に反比例するから、2分の3の振動数となる。一方の3分の1の弦長の振動数は、3分の2側の振動数に比べ2倍、つまり1オクターブ高い音高であるとともに、根音から比較すると1分の3、すなわち3、つまり、根音の3倍の振動数であることがわかる。これがピタゴラス音律の基づくところであり、ある根音からこの三倍の音程を順次決定していく。そしてそれらを1オクターブ内に配置することで、12の音を選び出した。これが「ピタゴラス音律」である。 十二律で検証してみよう。前にも触れたように、雅楽では最初に定められた音が「壱越」であることから、この音から始めたい。「壱越」の三倍音は「黄鐘」である。「黄鐘」の三倍音は「平調」というように順次三倍音を見つけていく。順に記すと、「壱越」→「黄鐘」→「平調」→「盤渉」→「下無」→「上無」→「鳧鐘」→「断金」→「鸞鏡」→「勝絶」→「神仙」→「双調」。ここで十二律を構成する12の音が出そろった。そしてこの「双調」の三倍音を求めると、「壱越」となり、最初の「壱越」からのループに戻ってしまい、新たな音はこの後は生まれてこない。こうして選び出された高さの違う12の音を、一定のオクターブ内に配置することで十二律の表ができる。 音律というものは、よくらせん階段に例えられる。例えば、1階から2階の間に11の階段があるとしよう。1階のエレベータホールを仮に「壱越」として、11の階段を上っていく。次の段は「断金」その次の段は「平調」というように。階段を上り終え2階のエレベータホールに到着するとそこは2階の「壱越」である。そして上るに従い2階の「断金」2階の「平調」となっていく。つまり一階のエレベータホールである「壱越」と2階のそれは、1、2階という高さ(オクターブ)の違いこそあれ、同じ「壱越」という高さの音であり、上から見れば、7階であれ10階であれエレベータホールの位置に来た音はすべて「壱越」という音で括ることができる。同様に、2段目、3段目以降の音も同様だ。すべてはオクターブの違いだけなのだ。十二律は、らせん階段を上から見た図  として円形で図式化するとイメージしやすい。0度の位置が雅楽の基音である「壱越」として、一回転つまり360度回ると「壱越」に戻る。その間に11の音(階段)があることになるので、一周の360度を12で割ると、図に示したような表ができる。十二律で与えられた音はすべて半音である。半音の12の音を巡ると1回転=360度=1オクターブ上がるあるいは下がるとなる。5度の音程差(正確には完全5度)は7半音であるので、「壱越」の完全5度の音程は、7つ音を飛ばした「黄鐘」となり、「壱越」からの角度は210度(正確には210.587度)の位置となる。これは、ピタゴラス音律を求めるために使った三倍音を求める方法に合致している。つまり任意の音の三倍音は完全五度の音であり、音の開きは210度であるとも言える。だんだんと数学めいてきたが、ピタゴラスはこの音律の問題を音楽ではなく数学としてとらえていたようである。音律を求めるならば数学は必須なのだ。 として円形で図式化するとイメージしやすい。0度の位置が雅楽の基音である「壱越」として、一回転つまり360度回ると「壱越」に戻る。その間に11の音(階段)があることになるので、一周の360度を12で割ると、図に示したような表ができる。十二律で与えられた音はすべて半音である。半音の12の音を巡ると1回転=360度=1オクターブ上がるあるいは下がるとなる。5度の音程差(正確には完全5度)は7半音であるので、「壱越」の完全5度の音程は、7つ音を飛ばした「黄鐘」となり、「壱越」からの角度は210度(正確には210.587度)の位置となる。これは、ピタゴラス音律を求めるために使った三倍音を求める方法に合致している。つまり任意の音の三倍音は完全五度の音であり、音の開きは210度であるとも言える。だんだんと数学めいてきたが、ピタゴラスはこの音律の問題を音楽ではなく数学としてとらえていたようである。音律を求めるならば数学は必須なのだ。このようにピタゴラス音律と雅楽律は同じものといえる。別々の地域で誕生した二つの音律は、基準となる音の高さこそ違え、同じ算出法で求められた12の音律であった。その後の展開で洋楽は5度の協和する音の重なりから和声(ハーモニー)を重要視して展開されていくことになり、雅楽では単音の持つ音色や音の響きを重要視していくことになり、いつしか東洋と西洋の音楽は離れていったのではないかと思われる。 <次回に続く> 参考文献 押田 良久 『雅楽への招待』 小方 厚 『音律と音階の科学 ドレミはどのようにして生まれたか』 ※ 本記述は、本HP管理人の私的なものであり、典楽会としての公的な見解ではありません。 |